「楷書と行書、どちらが初めての習字練習に最適なの?」「無料手本でも本当に効果はあるの?」そんな疑問を感じている方は少なくありません。実際、全国の小学生および中学生の【約1,500万人】が学校や習いごとで書道や習字に触れていますが、教材やお手本の選び方によって上達スピードは大きく変わります。

実力派の書道家による手本を使うことで、たった数週間の練習でも文字の美しさやバランスが目に見えて向上したという声も、多くのコンクール出場者や保護者から寄せられています。

しかしながら、「書体が難しすぎて続かなかった」「身近に手本がなくて独学に限界を感じた」というケースも少なくありません。習字は、目的・年齢・用途ごとに適したお手本や練習法を選ぶことで、自分に合ったペースで無理なく実力アップできるのが大きな魅力です。

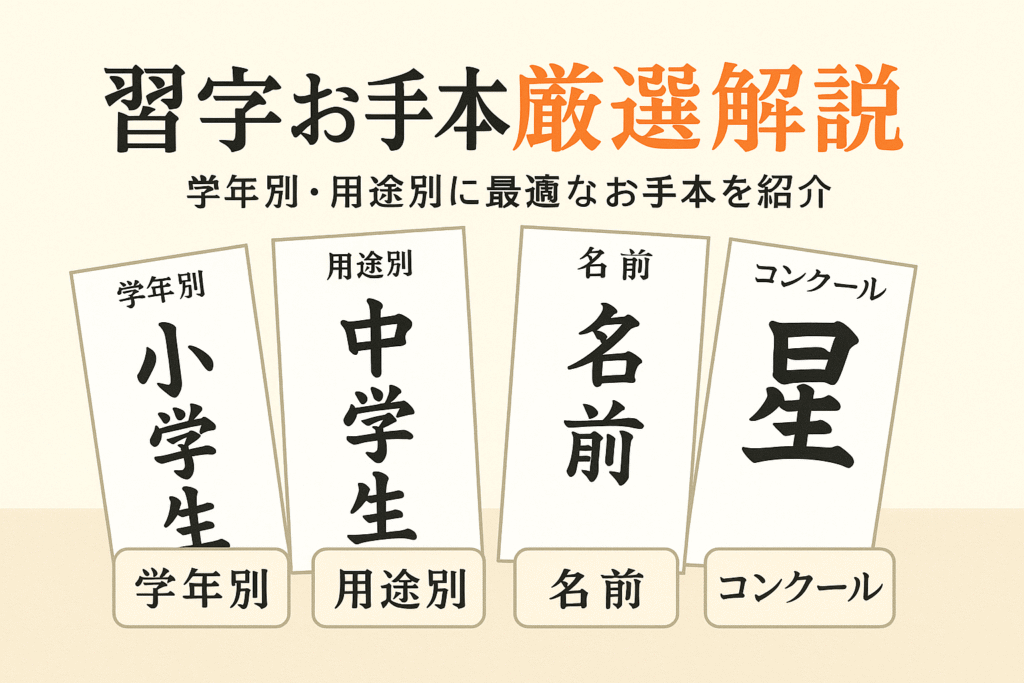

本記事では、「今すぐ使える無料お手本」から「コンクール入賞を目指すための専門手本」まで、目的別に徹底解説。選び方や活用術、練習のコツを初心者から上級者までわかりやすく紹介します。読み進めていただくと、「自分にぴったりの習字お手本」がきっと見つかります。

習字お手本を使う基礎知識と目的別選び方 – 初心者から上級者まで対応

習字お手本は、美しい文字を書くための基本を身につけるうえで欠かせない存在です。特に小学生をはじめ、初心者や大人、上級者まで幅広く利用されています。お手本を選ぶ際は、自分の習熟度や目的に合った書体や内容を意識することが大切です。用途によって「学校の宿題」「書道コンクール」「名前や住所の練習」「趣味としての書写」など、練習したい文字や場面が変わります。お手本を使うことで、正しい書き順やバランス、メリハリのある筆使いを自然に身につけることができます。お手本は書体、用途、練習環境によって最適なものが見つかるため、自分に合ったお手本を選びましょう。

習字お手本の種類と特徴(楷書・行書・草書・名前・ひらがな)とは?書体や用途別の違いと適切な選び方を詳しく解説

習字お手本にはさまざまな種類があり、書体や用途によって特徴が異なります。

| 書体/用途 | 特徴 | おすすめ利用者 |

|---|---|---|

| 楷書 | 丁寧で読みやすい。基本の書体。学校や実用に最適。 | 小学生・初心者・大人の実用練習 |

| 行書 | 柔らかく流れるような線。毛筆特有の美しさを表現。 | 上級者・趣味や書道コンクール |

| 草書 | 簡略化された形。読み書きの経験が豊富な人向け。 | 書道上級者・芸術的表現 |

| 名前・住所 | よく使う文字を練習。コンクールや書き初め向け。 | 小学生・社会人・受賞作品作成時 |

| ひらがな | 丸みと流れを重視したやさしい書体。 | 小学生・習字を始めたばかりの人 |

お手本を選ぶ際には、学年や使用目的に合わせて選ぶことが重要です。例えば小学生は教科書体の楷書で練習し、慣れてきたら行書や名前専用のお手本も活用しましょう。

初心者におすすめな習字お手本の無料活用方法 – 質の高い無料手本の見つけ方や基礎練習への活かし方

初心者や小学生向けには、質の高い無料のお手本を活用するのがおすすめです。多くの書道サイトや教育機関でPDFや画像形式のお手本が公開されており、手軽に印刷やダウンロードができます。無料お手本は入手しやすく、繰り返し練習するのに最適です。

見るべきポイントをリストで紹介します。

-

学年や用途別に分類されたものを選ぶ

-

「とめ・はね・はらい」など筆使いを丁寧に解説しているもの

-

名前やひらがななど実際によく使う文字が入っているもの

-

動画やアプリ連携があるとさらに上達が早い

質の高い無料お手本は、小学生から大人の方まで基礎力の底上げに大変役立ちます。繰り返し練習して正しい筆の動きを体で覚えましょう。

有料習字お手本の価値と選び方 – 有料手本ならではの特徴や選ぶポイントと活用術

有料のお手本は、プロの書家が監修し、学年別・用途別・難易度別に厳密に作られているのが特徴です。紙質やレイアウト、解説の丁寧さが異なるため、上達を真剣に目指す方には有料手本の活用が効果的です。

有料手本選びのポイントは以下の通りです。

-

書道経験や目標に合わせた難易度設定

-

解説や添削例が付いているか

-

目的(書き初め、コンクール、検定など)に特化しているか

-

印刷のしやすさ・紙質・サイズのバリエーション

特定の課題や大会、さらに美文字を極めたい場合は、有料手本ならではの充実した内容が大きなアドバンテージとなります。自分の上達ペースや目的に合わせて最適な一冊を見つけてください。

学年別・用途別のおすすめ習字お手本を完全ガイド – 小学生から中学生・大人まで対応

小学生別(1~6年)の習字お手本選び方とおすすめ例 – 各学年課題や上達目標に合わせた手本を具体的に案内

小学生が習字を練習する際は、学年に応じたお手本を活用することで効果的に上達できます。1~2年生ではひらがなや簡単な漢字中心のお手本が最適です。3~4年生では部首やバランスを意識した楷書体の見本に挑戦しましょう。5~6年生になると書き初めやコンクール対策にも役立つ、多画数の漢字や名前の練習用お手本が重要です。小学生向けには無料ダウンロード対応や印刷できる教材も数多くあり、家庭学習・宿題に活用しやすいのが魅力です。おすすめは学年別に区分けされたテーブルを参照し、適切な難易度からステップアップしていくことです。

| 学年 | 重点内容 | おすすめ手本例 |

|---|---|---|

| 1年生 | ひらがな・数字 | 大きめ文字のひらがな練習用手本 |

| 2年生 | 基本漢字・名前 | 教科書体の簡単な漢字手本 |

| 3年生 | 部首のバランス | お手本付き名前・住所練習 |

| 4年生 | 行書・書き初め | 学年別書初め用お手本 |

| 5年生 | 複雑な漢字 | コンクール対応手本・本格的な楷書体 |

| 6年生 | 熟語・応用課題 | 上級者向け書き込み式お手本 |

中学生向けに難易度を上げた習字お手本紹介 – コンクールや応用練習に役立つ手本例

中学生向け習字お手本では、より難易度の高い書体や行書体、バランスのとれた筆文字を練習できるものが求められます。コンクールや書写大会に出場する場合は、構成や余白、線の強弱などを意識できるお手本が役立ちます。特に筆ペン用のお手本や、無料でダウンロード可能な漢字・行書体の見本が人気です。主要な課題文字や、季節・熟語をテーマとした課題例も幅広く対応しているため、応用力が鍛えられます。

| 用途 | おすすめ特徴 |

|---|---|

| コンクール対策 | 評価基準対応のお手本、実用的な熟語例 |

| 応用課題 | 楷書と行書体の比較見本 |

| 筆ペン練習 | 書き順指示・行書練習用のお手本 |

大人・趣味層・高齢者向けの習字お手本 – 生涯学習や趣味に最適な手本や活用の工夫

大人や高齢者が習字を楽しむ際には、趣味や生涯学習向けのお手本を利用するのがおすすめです。日常でよく使う名前や住所、のし袋、お祝い袋記入用の美しい楷書や行書のお手本は人気があります。無料で使える書道お手本やアプリを活用すれば、好きな漢字や文章をすぐに手本化できるため便利です。さらに、高齢者向けには大きな文字サイズの手本も喜ばれています。筆ペン・毛筆どちらにも対応した様々なお手本を用意して、生活に役立つ実用例から趣味のひとときまで、幅広い楽しみ方が期待できます。

| おすすめ用途 | 活用の工夫 |

|---|---|

| 名前・住所練習 | 封筒宛名や日常筆記に応用 |

| 季節の言葉 | カードや色紙に手書きで活用 |

| 大きめ文字 | 視力に配慮した高齢者向け仕様 |

| 無料アプリ | オリジナル変換やお手本生成が可能 |

信頼性の高いお手本を選び、練習を積み重ねることで、漢字やひらがなの美しさが自然と身につきます。無料や有料を問わず、自分に合った最適なお手本を取り入れることが、習字上達の近道です。

書初めやイベント、名前刺繍など目的別の習字お手本と使い方の応用

書初めや季節ごとの代表的な習字お手本と工夫ポイント – 行事やシーズン別にふさわしい手本の提案と練習のコツ

書初めやイベントごとにふさわしい習字のお手本を活用することで、行事の雰囲気をより深く体感できます。特に冬休みの書初めや新春の習字コンクールでは、「希望」「成長」「前進」など季節や行事に合った言葉が人気です。季節のテーマごとに合わせたお手本を選ぶ際は、以下のポイントに注意すると練習の質が向上します。

-

手本の選び方リスト

- 行事や季節にふさわしい言葉を選ぶ

- 学年や年齢に適した難易度の文字数や画数に気を付ける

- 文字全体のバランスが良いものを選ぶ

書き初めで使われる定番フレーズや、夏祭り・卒業シーズンなどのイベントに合わせたお手本を活用することで、書道をもっと楽しく続けられるようになります。

名前書きや苗字・漢字の習字お手本活用方法 – 名前や苗字を美しく書くための手本と注意点

自分の名前や苗字を美しく書くためには、バランスや配置に注意したお手本を活用することが重要です。特に子ども向けや学校提出用では、正しい筆順や楷書体を基準にした手本が役立ちます。以下のチェックポイントを押さえて練習しましょう。

-

名前用お手本のポイント

- 画数の多い漢字は一画一画を意識してゆっくり練習

- ひらがなの名前も横幅や縦幅を統一することを意識

- 苗字の字間、行間を均等に保つ

- 文字の中心がずれないよう上下左右のバランスをチェック

表やリストを使って自分の名前を書き比べることで、成長の過程を客観的に把握でき上達速度も高まります。書き方の手本を何度も見直すことで、自然と美しい文字が定着します。

メッセージ性のある文章手本・モチベーションアップ術 – モチベーションを高める言葉のお手本や文章活用例

習字の練習においてモチベーションを維持することは非常に大切です。メッセージ性のある言葉や短い文章をお手本に取り入れることで、毎日の練習が前向きな気持ちで続きます。

| メッセージ手本例 | 使い方と効果 |

|---|---|

| ありがとう | 感謝の気持ちを込めて書くことで心も整います |

| 前向き | 新しいことに挑戦する気持ちや自信を持つきっかけになります |

| 一生懸命 | 練習そのものへのモチベーションを高め、目標達成に近づけます |

| がんばる | 子供にも分かりやすい目標語。日々の努力が文字として可視化されます |

モチベーションアップのコツ

-

成長した作品を壁に貼る

-

好きな言葉や将来の夢をお手本にする

-

コンクールや発表会を目標にする

このような工夫を取り入れることで、習字への興味関心が長く継続しやすくなります。

習字お手本の入手ガイド – 無料ダウンロード・有料購入・アプリ・変換ツール総合比較

主要な習字お手本無料ダウンロードサイトと信頼性評価 – 代表的な配布サイトやツールの長所・短所と信頼性

習字のお手本を無料で提供しているサイトは数多く存在します。特にニーズの高い漢字やひらがな、小学生向けの毛筆お手本など、用途ごとに入手先を選ぶことが大切です。代表的な無料サイトの比較表を参考に、それぞれの特徴や安全性をしっかり確認しましょう。

| サイト名 | 特徴 | 主な対象 | 信頼性 |

|---|---|---|---|

| Tehon.net | 豊富な漢字・ひらがな・名前用見本PDFを無料配布 | 小学生~大人 | 高い |

| Artec | 学校用書写教材メーカー、学年別の書き方例を無料提供 | 小学生 | 高い |

| 書道手本.com | 書道コンクールや季節の言葉、新年用など多彩な練習用お手本 | 幅広い年齢層 | 高い |

| フリー学習素材 | ひらがな・カタカナ・数字練習シートをPDF形式で手軽にダウンロード可能 | 小学低学年中心 | 高い |

| 各種アプリ | スマホやタブレットで直接練習できるアプリも増加 | 初心者~小学生 | 高い |

主な長所

-

ダウンロードが簡単

-

学年・用途に合わせて手本が選べる

-

無料で個人利用できる範囲が広い

注意点

-

一部の手本や高品質素材は有料会員向けになる場合あり

-

著作権や商用利用可否を必ず確認する必要

小学生特化や名前練習用、毛筆・硬筆ごとに細かく分類して比較することで、自分に合ったお手本を安全に利用できます。

ペン字・毛筆・硬筆向け習字お手本入手方法の違いとおすすめサービス – 用具・目的ごとの入手方法を比較

習字お手本は、毛筆・硬筆・ペン字など、それぞれの用途や目的によって選ぶサービスや入手方法が異なります。下記のポイントを押さえて、最適なサービスを選びましょう。

毛筆お手本の入手方法

-

書道専用サイトで「楷書体」「行書体」などの毛筆お手本を無料DL

-

学校や書道教室で使われる郵送版のお手本を利用

-

コンクール用、大人向け手本も豊富

硬筆・ペン字お手本の入手方法

-

インターネットやアプリで、ひらがな・カタカナ・漢字の見本シートを無料入手

-

硬筆教材専門サイトでのお手本PDFダウンロード

-

ペン字練習に特化した無料Webサービスが便利

アプリやデジタルツールの場合

-

スマホ対応アプリで即時に書き方を表示

-

筆文字変換や書体選択機能あり

おすすめサービス例

-

Tehon.net(毛筆手本、小学生~大人対応、豊富なバリエーション)

-

筆順アプリ(ひらがな・カタカナ・ペン字練習用に手軽)

各サービスで提供される書体やダウンロード形式、対応学年を比較し、目的やレベルに合わせて選ぶと練習の効率が格段に上がります。

習字お手本自作や変換ツールの使い方と注意点 – オリジナル手本を自作したい人向けの具体的手順

自分やお子さまの名前、お祝い用の特別な文字、大会課題など、既製品以外のオリジナル手本が必要な場合も多いです。最近は無料の筆文字変換ツールや簡易アプリを使い、誰でも手軽に習字お手本を自作できるようになっています。

オリジナルお手本作成の基本ステップ

- サイトやアプリ(例:「筆文字変換」「行書体変換」)に練習したい文字を入力

- 書体(楷書・行書など)やサイズ、書き順表示の有無を選択

- 必要に応じて印刷し、実物の練習用下敷きや掲示物として利用

注意点

-

無料ツールは商用利用不可の場合が多いので注意

-

書道家監修のお手本は字形の美しさやバランスが専門的で信頼性が高い

-

変換ツールはフォントごとの特性を理解し、複数の見本を比較すると効果的

オリジナルお手本作成は、名前練習や季節の言葉の学習に最適です。書道大会やコンクール用にも活用できるため、汎用性が高く効率的な学習につながります。

習字コンクールや学校課題で評価されるお手本と高得点を狙う要点

代表的なJA共済書道コンクール課題と習字お手本対応 – 過去の課題傾向や審査ポイントを分析

JA共済書道コンクールは全国規模で毎年開催されており、「感謝」や「夏」「未来」など季節や社会性を反映した言葉が課題に選ばれやすい傾向があります。これらコンクール課題に合わせた習字お手本は、主に楷書体や行書体で作られており、小学生から高齢者まで幅広い年齢層が利用できるよう工夫されています。

過去の審査ポイントとしては、以下の点が特に重視されています。

-

文字の大きさやバランスが整っているか

-

とめ・はね・はらいの基本が正しく表現できているか

-

半紙いっぱいに堂々と書けているか

強調したいのは、お手本選びでは課題語句の画数や配置まで再現した見本を活用することです。正しいお手本をもとに練習を重ねれば、審査基準に適合した作品制作が可能となります。

学校課題の評価基準と具体的な高得点テクニック – 教師視点での採点基準や評価のポイント

学校での習字課題は、次の評価基準が設けられることが多いです。

| 評価項目 | ポイント |

|---|---|

| 姿勢・用具の扱い | 筆の持ち方や書く姿勢が正しいか |

| 文字の形・大きさ | 各文字の画が均一でバランスがよいか |

| とめ・はね・はらい | 基本点画が正確に表現されているか |

| 用紙の使い方 | 余白や文字の配置が美しく整理されているか |

高得点を目指すには:

-

お手本の書体や配置をよく観察して、同じ文字幅・字間で書く

-

特に「とめ・はね・はらい」を意識し、ゆっくりていねいに筆を運ぶ

-

行や列を意識して一直線に文字を並べる

-

作品完成後にお手本と自作を並べて違いをチェックする

小学生は無料ダウンロードできるお手本を活用し、学年ごとのコツを身につけることで学校課題でも高評価を目指せます。

入賞作品例と専門家の添削分析 – 実例と専門家による評価コメント

入賞作品には共通特長があります。専門家による解説から上達のヒントをまとめます。

-

文字ごとの大きさがそろい、半紙に対して余白が適切

-

各線がまっすぐで、力の入り・抜きが自然

-

とめ・はね・はらいが明確に区別され美しい

添削ポイント例

| 良い例 | 改善が必要な例 |

|---|---|

| 文字に力強さと落ち着きがある | 線が薄く全体的にかすれている |

| 画と画の間に適度な空間がある | 文字が詰まり気味 |

| 一画一画がていねいで美しい | 筆圧が一定せず乱れている |

専門家からは「お手本どおりに仕上げるだけでなく、自分の作品として一文字ずつ丁寧に書く気持ちが伝わると評価が高くなりやすい」とアドバイスされています。高得点を狙うには、見本を参考にしつつ繰り返し練習し、欠点を一つずつ修正する姿勢が重要です。

習字練習の心理学的ポイントとは?効率的に上達するメンタル&テクニック

効率的な習字お手本練習の構造と習慣化のコツ – 習慣づけや継続を助ける具体的な工夫

習字練習を効率的に継続するためには、心理的な仕組みと日常の工夫を組み合わせることが重要です。明確な目標設定と練習のルーティン化が上達の鍵となります。たとえば、「毎日10分だけお手本を見ながら練習する」「特定の時間に必ず机に向かう」といったシンプルな習慣が、継続力を高めます。

下記のポイントを参考にしてください。

| 工夫 | 具体策 | 効果 |

|---|---|---|

| 明確な目標の設定 | 「今週は楷書体の漢字練習」「月末は名前の筆文字練習」など小さな目標を細かく設定 | 達成感が得やすく、習慣が続きやすい |

| 環境の整備 | 筆と半紙をすぐ使える場所に用意 | スムーズに練習を開始できる |

| 視覚的な変化の記録 | 毎回のお手本との比較、作品を写真に残す | 成長を実感しやすくモチベーション維持につながる |

自分にあった方法を見つけることで、自然と習字練習が毎日の生活の一部になっていきます。

挫折しやすいポイントと心理的対処法 – モチベーションを失わずに続けるための考え方

習字練習で挫折しやすいのは「思うように字が上達しない」「お手本通りに書けない」と感じたときです。しかし、この壁を乗り越えるためには心理的な対処が不可欠です。まず、失敗を成長のステップと捉えることが大切です。エラーは自分のクセや弱点を見つける貴重な機会と考えましょう。

モチベーションを維持するコツをリストアップします。

-

上達過程を細かく記録し、昨日より進歩した点を自分で認める

-

他人と比べず、過去の自分の作品と比較することで自信を高める

-

行き詰まりを感じたら、あえて違う文字や書体に挑戦し視点を変える

-

月ごとや季節ごとにテーマを変えて、新鮮味を持続させる

どんな時期でも自分なりの楽しみ方を見つけることで、モチベーションを保ちやすくなります。

成功体験や口コミ・実例から学ぶ上達手法 – 上達者の実例や共通点を分析

実際に習字が上達した人々には共通点があります。その多くは、決まったお手本を反復練習したり、学年別や難易度別のお手本を活用しながら段階的にレベルアップを目指していることです。口コミや体験談では、無料でダウンロードできるお手本やアプリを活用し、短期間で文字の「とめ・はね・はらい」が明らかに美しくなった例も多く報告されています。

上達者の成功例に共通する習慣は下記のとおりです。

| 習慣 | 具体例 |

|---|---|

| 反復練習を欠かさない | 定期的に同じお手本を繰り返し書き写す |

| 変化を記録する | ビフォーアフターの作品を並べて確認 |

| フィードバックを得る | 家族や仲間、講師からアドバイスを受ける |

| 無料ツールやアプリを活用 | 自宅で気軽に多彩な文字や書体を練習 |

こうした工夫によって、誰でも無理なく着実に習字スキルをレベルアップさせることが可能です。自分に合うお手本や練習法を選び、毎日コツコツ積み重ねることが最も大切です。

毛筆・ペン字・硬筆など用途別に習字お手本を最適化する書き分けテクニック

習字の基本をしっかり身につけるには、用途や目的に合わせてお手本を選び練習方法を工夫することが大切です。毛筆・ペン字・硬筆ごとに最適なお手本を活用し、下記のような書き分けテクニックを意識することで、効率的に文字の美しさや書道の表現力を高めることができます。

| 用途 | お手本の特徴 | おすすめ練習方法 |

|---|---|---|

| 毛筆 | 太さ・しなやかさ重視 | 「とめ・はね・はらい」を意識し一画ずつ丁寧に練習 |

| ペン字 | 線の繊細さと安定感 | 姿勢を整え、均等な力加減で複数回なぞり書き |

| 硬筆 | 正確な形とバランス | 単語や氏名を繰り返し書き、速書き練習も併用 |

ペン字習字お手本の選び方と実用例 – 日常やビジネスでも役立つペン字手本

ペン字のお手本は、日常生活や仕事の中で美しい文字を書くための基礎づくりに最適です。選ぶ際は、楷書体や行書体、普段使う氏名や住所、ビジネス用語が含まれたお手本を積極的に取り入れるのがおすすめです。実用例として、履歴書や封筒の宛名書き、契約書への署名など幅広いシーンで活用でき、見やすく丁寧な文字が求められる場面で信頼感がアップします。

ペン字教材を活用する際のポイント

-

自分の癖字をチェックし、直したい部分に焦点をあてる

-

1文字ずつゆっくり書き、正しい形とバランスを意識

-

同じ単語や文章を繰り返しなぞり書きすることで安定した線質を身につける

利用しやすいペン字お手本を選ぶことで、学校のレポートやビジネス文書も自信を持って提出できます。

ボールペン字や硬筆に応じた練習法と資料 – 書き分けの効果的なコツを伝授

ボールペン字や硬筆のお手本は、書体の明瞭さや文字の均整を重視した設計が特徴です。上手く書き分けるためには、筆圧やスピード、紙質への適応力がポイントになります。無料お手本や学年別の練習帳を活用し、短時間で集中して練習できる方法を取り入れると効果的です。

効果的な練習のコツ

-

なぞり書きで手の動きを覚える

-

四角い升目やガイド線を活用してバランス感覚を養う

-

1行ずつ筆圧を変えて書いてみることで紙との相性を知る

小学生には「お手本ダウンロード」「動画解説」「アプリ連携」など、楽しみながら継続できる教材も適しています。大人は氏名練習や各種書類記入例が載った資料を使うと、生活全般で実践力が増します。

実用書類や日常筆記への応用指導 – 実際に活かしやすい運筆テクニック

習字のお手本で身につけた技術は、履歴書や請求書、連絡帳、ノート作成など日常のあらゆる書類作成に活用できます。より実用的に仕上げるには、場面ごとにふさわしい書体や大きさ、改行のタイミングに注意した運筆が大切です。

使いやすい運筆テクニック

-

行頭と行末の揃え方を整える

-

元々の字幅・高さに合わせて書き、用紙を有効活用する

-

「とめ・はね・はらい」などの筆使いを意識し綺麗にまとめる

このほか、郵便物の宛名書きや社内の掲示物、子どもの学校プリントなどでも、慣れ親しんだお手本を活用することで書類全体が引き締まり、読みやすく伝わりやすい文字となります。継続してお手本通りの練習を重ねることで、自然と実用筆記にも役立つ美しい文字が身につきます。

習字お手本に関するよくある質問&用語解説付き信頼情報整理

習字お手本のよくある質問ポイント

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 無料で習字お手本を手に入れられますか? | 多くのサイトやアプリで、漢字やひらがなの習字お手本が無料ダウンロードできます。学年別、小学生向け、名前専用など種類も豊富です。 |

| 小学生向けのお手本では何に注目して選べばよいですか? | 学年や練習目的(硬筆・毛筆)、使用する課題(例:「たねまき」「結実」など)、書体(楷書体・行書体)を確認し、お子様のレベルに合わせることが大切です。 |

| お手本の種類には何がありますか? | ひらがな、カタカナ、漢字、小学生各学年用、名前や住所、季節の言葉、書道コンクール課題用などがあります。毛筆用と硬筆用の違いも把握して選びましょう。 |

| 大人の習字や趣味の場合はどの手本が適していますか? | 美しい楷書や行書、実用的な筆文字の見本など、大人向けの無料・有料お手本や解説書も多く提供されています。筆ペン専用のお手本も重宝します。 |

| アプリやオンラインでもお手本は使えますか? | スマホやタブレット対応の無料アプリや、PDF形式でダウンロードできるオンラインサービスが普及しており、自宅でも気軽に印刷して練習可能です。 |

初めて習字を始める人のための用語解説

| 用語 | 解説 |

|---|---|

| 楷書 | 漢字の基本となる書体。横線・縦線にメリハリがあり、筆順や形を覚えるのに最適なお手本です。 |

| 行書 | 楷書よりもやや流れのある書体。日常的な筆文字や作品制作に使われます。 |

| 毛筆 | 筆と墨、または筆ペンを使って書く書道スタイルのこと。学校の授業やコンクール、趣味で幅広く使われます。 |

| 書き初め | 新年に初めて筆をとって字を書く日本の伝統行事。小学生や中学生が学校で取り組んだり、コンクール作品として出品したりします。 |

| 手本 | 文字の正しい書き方やバランスを学ぶための見本。印刷物だけでなくアプリや動画など多様な形態があります。 |

| とめ・はね・はらい | 習字の基本である筆運びの技術。美しい文字を書くために必須の要素で、お手本を見る際は必ず注目しましょう。 |

習字お手本参考文献、公式団体・書道協会等の情報まとめ

| 団体名・参考書 | 内容・特徴 |

|---|---|

| 日本書道連盟 | 全国規模の書道振興団体。段位審査やコンクール、教材発行を行っています。 |

| 全国書写書道教育研究会 | 教育現場でも活用される指導資料や教材に定評。学年別のお手本も多数提供。 |

| 書写技能検定協会 | 書写検定を主催し、公式ガイドや見本集の出版を行っています。 |

| 「新しい書写」 | 学校現場で採用される書写教科書。正しい筆使いと現代的な文字例が豊富です。 |

| 監修付き習字ドリル | 毛筆・硬筆両方の練習に役立つワークブック。教師や書道家のお手本が信頼されています。 |

各団体や教材は、書体やお手本の最新基準をもとに開発されています。お子様の学習や大人の趣味にも役立つ信頼性の高い情報や教材を積極的に活用しましょう。